| Pneumologia

Ultimo aggiornamento:

04/04/03

Quante sono le

polmoniti

"Malattia acuta con immagine radiologica di addensamento

polmonare segmentario o multiplo, non preesistente, né riferibile ad

altre cause note, che compare entro 72 ore dall'esordio clinico dei

sintomi", questa la definizione della British Thoracic Society; più

semplicemente, il termine polmonite indica uno stato d'infiammazione

acuta della parte del polmone destinata agli scambi respiratori,

caratterizzata dalla presenza di liquido negli alveoli polmonari

(piccole sacche alle terminazioni dei bronchioli), con conseguenti

gravi difficoltà nella respirazione. Può interessare gli alveoli

(polmonite alveolare) e/o il tessuto interstiziale (polmonite

interstiziale); può coinvolgere un intero lobo (polmonite lobare) o

solo una parte di un lobo polmonare (polmonite lobulare), oppure

interessare gli alveoli contigui ai bronchi (broncopolmonite). In

questi ultimi anni l'uso non sempre appropriato degli antibiotici

nelle polmoniti ha portato a un preoccupante aumento dei batteri

resistenti a uno o più di questi farmaci. Questo, nonostante i

progressi in campo terapeutico, ha contribuito al persistere della

malattia, che ogni anno in Europa colpisce da 4,7 a 11,6 persone

ogni mille abitanti, vale a dire circa tre milioni di

persone.

A seconda della causa, esistono varie forme di

polmonite: quella batterica, quella virale e le

polmoniti da altri agenti eziologici.

Le polmoniti batteriche

Le più comuni

sono dovute all'infezione da Pneumococco,

un batterio in grado di provocare

delle infezioni invasive molto gravi. In genere, questo

microrganismo raggiunge i polmoni attraverso il tratto respiratorio

superiore per via inalatoria o per aspirazione, per poi localizzarsi

sui bronchioli; qui si moltiplica, dando origine ad un processo

infiammatorio che inizia negli spazi alveolari con l'essudazione di

un liquido ricco di proteine, che diventa esso stesso un mezzo di

diffusione dei microrganismi agli alveoli.

La polmonite

da pneumococco è caratterizzata principalmente da quattro

fasi: la fase di “congestione”, con una massima produzione di

siero, congestione vascolare (aumento di volume per maggiore

afflusso di sangue) e rapida proliferazione del batterio; la seconda

fase di “epatizzazione rossa” è caratterizzata dall'evidenza di

polmoni dall'aspetto “simil-epatico”, dato dal riempimento degli

alveoli di polimorfonucleati (elementi cellulari che possiedono un

nucleo segmentato o suddiviso in lobuli), con congestione vascolare

e stravaso di globuli rossi; si viene a determinare, così, una

colorazione rossastra del polmone visibile all'esame macroscopico;

la terza fase di “epatizzazione grigia” è caratterizzata da un

accumulo di fibrina (proteina responsabile della formazione del

coagulo di sangue) associata ai globuli rossi e ai globuli bianchi;

gli spazi alveolari appaiono riempiti dall'essudato (liquido che si

forma in seguito al processo infiammatorio); infine si ha la fase

della “risoluzione”, con il riassorbimento totale

dell'essudato.

I primi sintomi della polmonite

pneumococcica sono quasi sempre caratterizzati da una infezione

delle alte vie aeree con insorgenza improvvisa anticipata da un

forte brivido. Seguono: dolore durante la respirazione dalla parte

del lato colpito (pleurismo), tosse, dispnea (difficoltà a

respirare, con sensazione di oppressione toracica) e produzione di

escreato. Spesso compare anche febbre, con temperature sino a

38-40,5 °C e il polso è di solito sui 100-140 battiti al minuto. Gli

atti respiratori tendono ad aumentare, sino a 20-45/min e in genere

compare anche nausea, vomito, malessere e mialgie (dolori

muscolari). In pratica, una diagnosi di polmonite pneumococcica

dovrebbe sempre essere sospettata in tutti i casi di malattia

febbrile acuta associata a brivido, dolore toracico e

tosse.

La profilassi si avvale, oggi, di un

vaccino polisaccaridico purificato, che offre protezione contro ben

23 sierotipi di S.pneumoniae. Il vaccino è indicato a tutti i

soggetti con più di 65 anni d'età, ai diabetici, ai cardiopatici,

agli pneumopatici, ai neuropatici e agli epatopatici cronici, nonché

agli immunodepressi e agli asplenici (soggetti che non hanno più la

milza). La vaccinazione pneumococcica è prevista nel documento-bozza

del cosiddetto “Progetto Obiettivo Anziani” e del prossimo “Piano

Vaccini 2001-2003”. Data l'importanza di tale attività di

prevenzione, però, alcune regioni italiane hanno autonomamente

avviato programmi di vaccinazione antipneumococcica (Basilicata,

Veneto, Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia e altre), ottenendo,

così, un progressivo aumento di persone che si proteggono dal

rischio d'infezioni polmonari. E' ormai stato provato da numerosi

studi, infatti, che la vaccinazione antipneumococcica (VAP) è in

grado di diminuire la frequenza delle complicanze maggiori della

polmonite, la quale, a sua volta, rappresenta la più frequente

complicanza di influenza nell'anziano. Associata all'antinfluenzale,

così, la VAP è in grado di diminuire la mortalità ed i ricoveri per

complicanze dell'influenza degli anziani. Inoltre, oggi la VAP si

presenta come una vaccinazione relativamente sicura (sono scarsi gli

effetti collaterali e quasi sempre limitati ad una reazione locale

nel punto di iniezione) e comoda, poiché praticabile in un'unica

seduta assieme all'antinfluenzale.

Mortalità:

complessivamente, la mortalità per la malattia è stimata in circa 28

casi ogni 100.000 negli Stati Uniti e in 29,5 casi per 100.000 in

Europa. Non in tutte le “classi” di pazienti, però, la malattia

colpisce allo stesso modo. I più esposti sono coloro che, per le

condizioni generali, sono ricoverati in terapia intensiva -ne muore

la metà - mentre è decisamente più bassa la quota di vittime tra

coloro che sono trattati a domicilio (in quanto, almeno

apparentemente, meno gravi): 2-3%. Inoltre, è soprattutto tra gli

anziani che l'infezione è mortale: dopo i 65 anni tocca nel

complesso il 26% dei malati. Altri soggetti a rischio sono i

pazienti affetti da particolari malattie (come cirrosi, scompenso

cardiaco, immunodepressione o agammaglobulinemia, cioè la riduzione

delle gammaglobuline nel sangue con conseguente aumentata

suscettibilità alle infezioni) e, naturalmente, i fumatori e chi fa

abuso di bevande alcoliche.

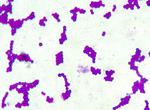

Altra forma di polmonite

batterica è la polmonite stafilococcica, causata dallo

Stafilococcus aureus,

un batterio gram-positivo,

responsabile di circa il 2% delle polmoniti contratte nelle comunità

e del 10%-15% di quelle contratte in ambiente ospedaliero. In

particolare, questo tipo di infezione polmonare è una frequente, e

spesso letale, complicazione nelle epidemie di virus influenzale,

specie nei soggetti anziani con bronchite cronica o enfisema e in

ambiente ospedaliero. I soggetti più esposti sono: i bambini

piccoli, i pazienti debilitati, gli anziani, i pazienti

ospedalizzati (in particolare quelli con grave debilitazione,

sottoposti ad interventi chirurgici, a intubazione endotracheale, a

tracheostomia e a immunosoppressione), i bambini e gli adulti con

fibrosi cistica, i tossicodipendenti e i pazienti immunodepressi. I

sintomi sono pressappoco gli stessi della polmonite pneumococcica,

con alcune differenze per la tendenza a causare brividi ricorrenti,

necrosi tissutale (morte dei tessuti), con formazione di ascessi

(rari nella polmonite pneumococcica) e per la caratteristica di

avere un decorso fulminante con marcata prostrazione (stato di

estremo esaurimento psico-fisico). Il rischio di mortalità è pari al

30%-40% circa.

Una terza grave forma di polmonite

batterica è la polmonite da Haemophilus influenzae,

un batterio che fu erroneamente

chiamato in causa come responsabile dell'influenza durante la

pandemia del 1889. Oggi, nella maggior parte degli studi su

infezioni polmonari acquisite in comunità (CAP), rappresenta una

causa relativamente comune di polmoniti batteriche, secondo solo

allo S. pneumoniae. I ceppi del batterio più virulenti sono quelli

contenenti il polisaccaride capsulare di tipo b (Hib). L'incidenza

della malattia da Hib risulta aumentata in particolari soggetti a

rischio, come gli indiani d'america, gli eschimesi, i neri, quelli

con un basso reddito e uno scarso tenore di vita, i pazienti con

asplenia (assenza della milza), anemia falciforme, morbo di Hodgkin

e con sindromi di deficienza anticorpale. In particolare, è emerso

da ulteriori studi che il rischio di contrarre la malattia da parte

dei bambini con meno di 5 anni è maggiore per quelli ospitati in

istituti assistenziali rispetto ad altri. Dopo i 6 anni, però, la

maggior parte delle persone risulta essere stata esposta all'Hib,

cosa che conferisce una parziale protezione. I primi sintomi

riguardano quasi sempre un'infiammazione della mucosa del naso e,

nel 50% circa dei casi, può verificarsi anche un precoce versamento

pleurico. Molti pazienti, in seguito, mostrano una malattia

polmonare cronica di base, in genere una bronchite. La diagnosi

avviene con colorazione di Gram. La profilassi (vaccino) è

raccomandata per tutti i bambini dai 2 ai 5 anni, che non siano

stati precedentemente immunizzati. Vaccinazioni più precoci (dai

18-23 mesi) dovrebbero essere prese in considerazione solo in caso

di bambini ad alto rischio (per esempio in quelli affetti da anemia

falciforme o ospiti di centri assistenziali).

Altre forme di

polmonite batterica

La polmonite da Klebsiella e da

altri bacilli gram-negativi, meglio nota come polmonite di

Friedländer, causata principalmente dalla k. pneumoniae;

difficilmente colpisce adulti

sani, mentre le categorie più a rischio sono i bambini, gli anziani,

i pazienti debilitati e gli immunocompromessi. I sintomi interessano

in genere il lobo superiore, con escreato dall'aspetto di gelatina

di frutta e necrosi tissutale, con precoce tendenza

all'ascessualizzazione e dal decorso fulminante. Il rischio di morte

è molto alto (pari a circa il 25%-50%), nonostante la disponibilità

di antibiotici presumibilmente efficaci.

La polmonite

streptococcica, una forma d'infezione dovuta al contagio di

streptococchi β-emolitici di gruppo A di Lancefield.

Fortunatamente, si tratta di una

malattia relativamente rara; le più grosse epidemie si diffusero tra

le reclute durante la prima guerra mondiale e da allora sono stati

poco frequenti anche singoli casi sporadici. Oggi la maggior parte

dei casi rappresentano, di solito, una complicanza dell'influenza,

del morbillo, della varicella o della pertosse. I sintomi, come

nelle altre forme di polmoniti batteriche, sono caratterizzati da:

febbre, dispnea, tosse e dolore toracico con insorgenza improvvisa.

Il rischio di mortalità, sebbene la risposta alla terapia tenda ad

essere lenta, è molto basso.

La malattia del legionario,

identificata nel 1976 quando gli studi sull'esplosione di una

malattia respiratoria acuta febbrile tra i membri della Legione

Americana di Filadelfia portarono alla scoperta di un batterio oggi

noto come Legionella pneumophila.

Attualmente sono state

identificate 23 specie di legionella, ma la metà di esse è stata

isolata solo da fonti ambientali. L'agente più comune della malattia

umana è la L.pneumophila, seguita dalla L.micdadei e dalla

L.bozemanii. Il periodo di incubazione è di 2-10 giorni e i soggetti

più a rischio sembrano essere gli uomini di mezza età. I sintomi

accusati più di frequente sono: malessere generale, febbre, mal di

testa e dolori muscolari. Successivamente compare la tosse (prima

non produttiva e, poi, con catarro mucoso), la diarrea e, solo in

alcuni casi, un'alterazione dello stato mentale con confusione,

letargia o delirio.

Le polmoniti

virali

Sono dovute a virus che possono causare

infezioni del tratto respiratorio inferiore. I più comuni nella

prima e nella seconda infanzia sono: il virus sinciziale

respiratorio, l'adenovirus, il parainfluenzale, il virus

dell'influenza A e B e, occasionalmente, iL rinovirus e i

coronavirus. Negli adulti sani, invece, i soli patogeni virali

riscontrati di frequente sono quelli dell'influenza A e B. Il quadro

clinico di un'infezione virale delle basse vie aeree include,

generalmente, sintomi quali: mal di tesa, febbre, mialgie e tosse

con espettorato mucopurulento. I versamenti pleurici, invece, sono

meno frequenti e i globuli bianchi periferici possono essere bassi,

ma non sono rari casi con livelli normali o moderatamente elevati di

globuli bianchi periferici. Per la profilassi, essendo molto spesso

la causa imputabile al virus dell'influenza, è utile sottoporsi al

vaccino antinfluenzale, soprattutto nei soggetti a rischio (bambini,

anziani e immunodepressi). Ai bambini con età inferiore ai 12 anni

sono consigliabili dosi di vaccino intervallate da un periodo di 4

settimane, mentre per i pazienti di oltre 12 anni è consigliabile la

somministrazione in un'unica dose; la protezione è, di regola,

intorno al 70%.

Le polmoniti da

altri agenti eziologici

Polmonite da Mycoplasma,

piccolo organismo in grado di

attaccare le vie aeree superiori, causando sindrome influenzale e

polmonite. Quest'ultima colpisce soprattutto ragazzi o giovani

adulti sani, dando origine anche a piccole epidemie in comunità

chiuse (famiglia, caserme), soprattutto nei mesi invernali. Sono

rare, invece, epidemie di grandi dimensioni. I sintomi sono: febbre

alta, anche per settimane; tosse secca; cefalea; mialgie; a volte

dolore toracico retrosternale e scarsi sintomi respiratori.

Antibiotici di scelta sono le tetracicline o l'eritromicina; la

prognosi è buona e solo raramente si osservano lesioni permanenti o

gravi complicazioni.

Polmonite da Pseudomonas, bacillo

gram-negativo

che può colpire i polmoni di

individui debilitati, specie se anziani, ospedalizzati, sottoposti a

prolungata terapia antibiotica, con ostruzione di un bronco (per

esempio in caso di tumore polmonare), sottoposti a ventilazione meccanica o tracheostomia. L'esordio della malattia si

manifesta con febbre, agitazione, emoftoe (emissione dalla bocca di

sangue che proviene dalle vie aeree inferiori), bradicardia (lento

battito cardiaco) e il tipico espettorato di colore

verdastro.

Polmonite da Chlamydia, causata dalla Chlamydia

pittaci, un parassita trasmesso all'uomo da uccelli infetti

(pappagallini, piccioni, …). I sintomi sono: febbre, malessere,

mialgie, fotofobia, cefalea, tosse con espettorato (a volte striato

di sangue), rigidità nucale e, solo raramente,

delirio.

Polmonite da Pneumocystis Carinii,

dovuta all'infezione di un

parassita di natura silente che si instaura nel polmone, dove

diventa patogeno nel momento in cui le difese dell'organismo sono

compromesse (i pazienti affetti dall'AIDS rappresentano la maggior

parte dei casi negli ultimi anni). I sintomi sono: febbre, dispnea e

tosse secca non produttiva, che può evolvere in una forma subacuta

nel giro di parecchie settimane o dopo pochi giorni. La mortalità

media nei casi trattati va dal 20% al 30% circa.

Polmonite

da carbonchio, causata dall'inalazione di polvere di lana e pellicce

contaminate. Questa forma di polmonite è molto grave, con febbre

elevata e shock. La radiografia del torace può mostrare segni di

consolidamento e versamento pleurico. Nonostante la sensibilità alla

penicillina, l'esito è spesso fatale.

Polmonite

da brucellosi, che porta a broncopolmonite, ascesso polmonare ed

empiema (raccolta di pus nella cavità pleurica).

Polmonite da

tularemia, trasmessa da pelle e peli di animali; può causare

versamento pleurico ed empiema.

Polmonite da mieloidosi, tipica

del sud-est asiatico, è una forma di polmonite acuta, con

manifestazioni simili alla tubercolosi.

Peste polmonare, tipo di polmonite

che si presenta con febbre elevata improvvisa, emottisi e talvolta

porpora generalizzata (sindrome caratterizzata da emorragie

spontanee a livello della cute e delle

mucose).

Annapaola Medina

Fonti

Manuale Merck di diagnosi e

terapia – Merck Sharp & Dohme; Stampa Medica –

pp.723-747.

Il manuale di medicina – Società Editrice

Universo; pp.892-903.

Pomilla PV, Brown RB: Outpatients

treatment of community-Acquired Pneumonia in adults. Arch Intern Med

1994; 154:1973

Sito dello Studio Medico di Pneumo-Allergologia e

Fisiopatologia Cardio-Respiratoria – Pneumologia

online:

Approfondimenti

|

|

|